N.º 59 - ¿Guerra antiesclavista?

crítica de un relato agotado

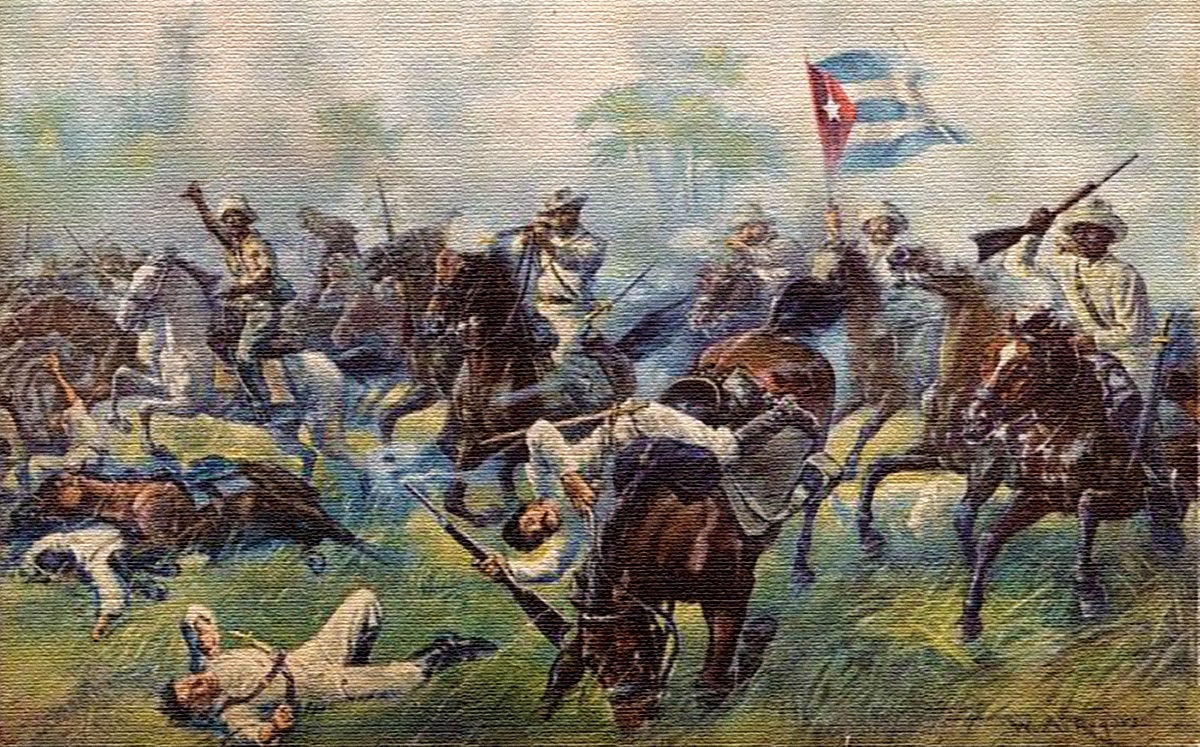

El periódico oficialista cubano Juventud Rebelde, órgano de la Unión de Jóvenes Comunistas, con motivo del sesquicentenario del inicio de la guerra civil de 1868, o Guerra Grande, Guerra de los 10 Años, etc., publicó un interesante panfleto en el que se puede apreciar lo elaborado de este relato, que comienza diciendo que «La guerra tuvo un carácter antiesclavista, anticolonialista y de liberación nacional», lo cual le da a esa guerra un velo de nobleza de ideales, ¿y quién en su sano juicio va a oponerse a esos ideales? Está afirmación es absolutamente falsa de toda falsedad. Analicemos una a una.

Antiesclavismo: el argumento se sostiene esencialmente en el gesto simbólico de Céspedes al declarar la manumisión de sus esclavos, y en su célebre decreto de 27 de diciembre de 1868. En cuanto a la declaración de libertad de los esclavos en posesión del jefe militar, no entraremos aquí a determinar si eran realmente suyos o si había empeñado su propiedad como consecuencia de la debacle que …

Continúa leyendo con una prueba gratuita de 7 días

Suscríbete a el semanario para seguir leyendo este post y obtener 7 días de acceso gratis al archivo completo de posts.